从2022年开始,在中国市场上的汽车品牌们开始了轰轰烈烈的竞争。

不管是燃油车企,还是新能源车企,线下打着价格战,线上打着舆论战,粉丝之间吵得是不可开交。

这是一场发生在产业替代之际的黎明之战,同样,也是一场车企之间,比拼营销实力的战争。

作为一个专业的财经媒体,我们在关注企业经营之余,自然也离不开营销这个永恒的话题。

即使是今天顶尖的科技公司,也需要把产品最终卖给消费者。

所以,在2023年的收官之际,我们来看看卷了快一年多的车企们,在营销上的成绩如何?哪些值得我们学习和参考。

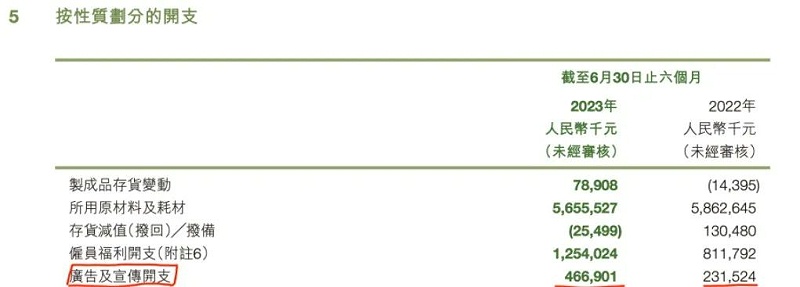

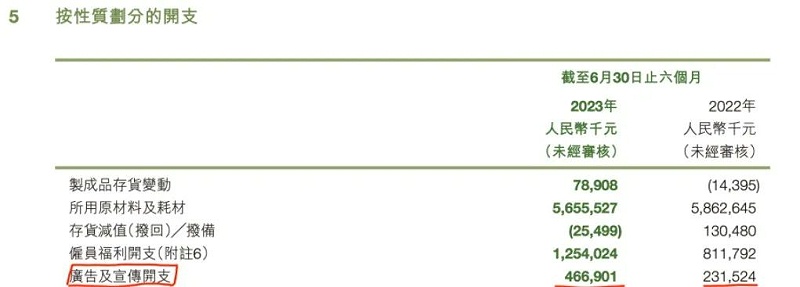

我们选取了中国汽车市场上9家知名的上市公司(因为他们的数据公开),通过分析他们披露的财报进行对比。

为了方便理解,我们重点选取三个指标:总营收、营销费用、营销占营收比重。

其中每家公司的营收很好查,但营销费用藏得很深,一般被列进销售费用当中,在几百页财报的末尾才出现。

每个企业的叫法也不一样,有的叫媒体服务费、有的叫市场营销费,有的叫广告宣传费,查询和理解都很麻烦,我们就统一称为“营销费用”。

我们根据这9家上市车企,从2022年财报到2023年半年报,共计18份财报,上千页的数据中,做了一份表格。

按照营收大小顺序排列,大家可以对照一看,就能一目了然谁在营销上投入的更多,效果更好。

我们简单做个分析,在超过千亿这个梯队当中,老贵族上汽集团稳坐龙头,他投在广告营销上的费用超过百亿,营收也超过7000亿。

当然,因为上汽品牌众多,包括自主和合资品牌有17个,分摊到每个品牌的费用还是有限的。

所以,从感官上来说,上汽的存在感比较分散,但个别品牌很突出,特别是合资品牌。

在超过千亿的梯队里,排在上汽之后,在广告营销投入最多的车企,是长城汽车。

不管是绝对值,还是在营收中的占比,长城在广告宣传上的投入都要高于其他千亿车企,几乎是同一个营收量级的长安汽车的双倍,更是超过了营收4000多亿的比亚迪。

我们再看造车新势力,在广告营销上投入最多的是蔚来汽车,但占营收比重最高的是另一家车企,零跑汽车。

他们的营销占总营收的比重,在2022年就达到了5.15%,位列榜单第一,并且在2023年上半年,比重继续上涨到8.1%。

也是从2022年开始,零跑汽车频频在大众视野出现,逐步崭露头角。

当然,营销不只是看投入多与少,更要看效果。

纵观榜单里的9家车企,除了理想汽车让人眼前一亮,隐隐约约成为新势力的领头羊之外,还有一家车企很特殊。

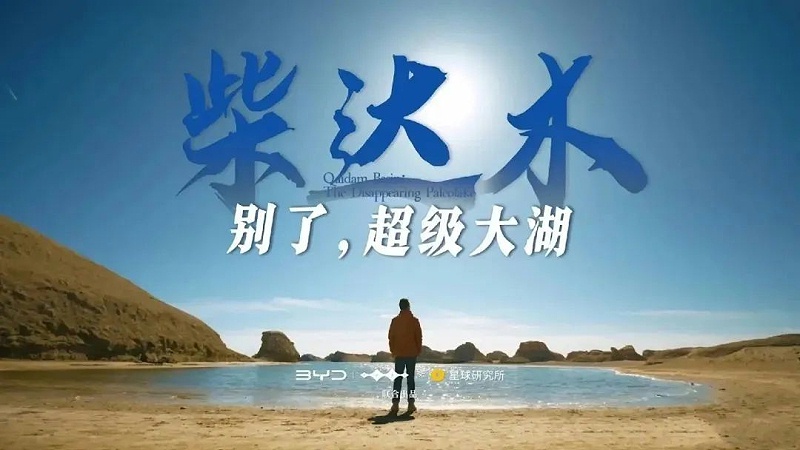

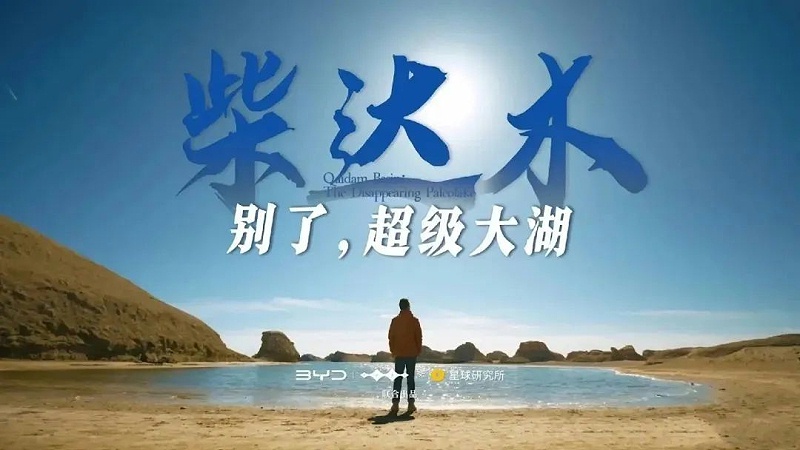

他用远低于平均水平的广告投入,不仅获得了非常大的品牌声量,还在新能源车市场中拿下了销冠地位。

这家你们都知道,那就是比亚迪。

它的营收在2022年突破4000亿,2023年上半年达到2600亿,眼看着今年就要突破5000亿了,但营销费用占营收的比重还只有0.6%。

堪称是花小钱,办大事的典范。

那我们要去思考,为什么比亚迪在营销上的投入产出比,如此的高效?

这固然有汽车产业新旧交替的历史性机遇,国民意识开始觉醒,越来越多的年轻消费群体,那些85后、90后开始关注和接受新能源汽车和国产品牌。

特别是对头部的比亚迪,大家更加关注,也会给他们节省大量的营销费用。

这是一个可遇不可求的市场机会,比亚迪早有准备,用极高的战略定力和技术储备等到了新能源的春天,自然就领先了所有人一大截,

但这种机会不是人人都能看到,守得住的。

所以,更核心的还在于如何理解和把握营销机会。

我们今天去理解营销,绝对不是打个广告而已,它是一个体系,一个系统工程。

我们可以把营销延伸到三个维度。

第一个维度是在“营销价值”层面,有三层。

第一层我们可以理解为“产品的使用价值”。

这是一个基础但十分必要的要素,你的产品能解决顾客实际的问题,不是个空壳子。

产品是0,营销是1,先有0才能走到1。

特别是对于制造业来说,在技术上的研发投入,是提升产品使用价值的直接手段,反过来也会让营销策略更加精准高效。

就像大家今天很关注汽车的科技感和智能化,我不希望它只是一个工业流水线的硬件,更是一个软硬结合的科技产物,能当移动终端,也能上山下海,还能自动泊车,甚至自动驾驶。

这是营销可以容易塑造的产品价值,但前提是产品有足够的硬实力。

所以,宁肯要营销60分,产品60分,也别把营销吹到90分,产品只有30分的水平。

第二个价值层面在于“用户群体和场景的区分”。

过去我们总是把产品限定在解决用户的某个具体需求,比如汽车那就是用来开的,达到目的地就行了。

今天的用户需求是多元化的,他可能追求舒适,可能喜欢越野、可能既要也要还要,包括来了解产品的人,他们真的就是使用产品的人吗?

并不一定。

所以,我们应该对用户需求和场景做深入的挖掘,知道用户在不同场景下还想要什么?

我要知道真正产品的使用者,以及为产品买单的关键决策者是谁?他们在什么场景下更容易被打动,更容易信任我们给他的解决方案?

然后,再赋予产品额外的附加价值,去满足用户更深一层次的欲望和需求,这是任何一个营销环节当中,都需要我们深度思考的问题。

第三个价值层面,是找到一个独特的锚点,去“填平认知价值”。

奢侈品为什么可以卖那么贵,还需要配货才能买的着?

因为大家觉得这个品牌历史悠久,高级,用户会主动认可品牌赋予给他的价值,

这就是认知在发挥作用。

同样,营销的很大一部分不是为了卖货而卖货,是用各种方式去给品牌本身创造额外的“价值”。

我做了什么样的创新,我给社会创造了什么样的价值,要让消费者感知到我这个品牌一直在进取。

再去借助展会、发布会、里程碑各种事件营销,通过第三方公关传达给用户,去填平他对于品牌的认知落差。

这就需要找到一个锚点,像比亚迪和华为,是找到了“科技”这个锚点,一个是面对美国打压屹立不倒,而且不断在突破;一个是在新能源领域打出了国产自主品牌的声浪,甚至成为全球的老大。

在这种特殊的时代背景下,用户对于品牌的认知,就会主动升维,甚至是上升到家国情怀的层面。

第二个维度,是更有利润地满足用户的需要。

“利润”决定了企业在市场上的竞争力和生命周期。

我们如何通过营销去提升企业的利润?

我想有三点值得大家考虑。

第一点是考虑产品和用户的匹配度。

对有一定的实力基础企业来说,可以考虑分层,用多层次的产品系列和品牌系列切入市场,力求迎合不同顾客的需要。

这需要在技术研发和供应链上有一定的积累和优势,就像比亚迪做全产业链,他在供应链上就有优势,包括特斯拉改进了生产架构,他的底盘一体化压铸,就具备了很强的生产优势。

这种规模效应和成本优势,让他们有多个系列的产品和价格空间让利给消费者,形成飞轮效应。

第二点是细分产品,细分用户,匹配用户的需求。

企业通过对用户需求和产品功能的细分,进行再定位,找到一个差异化的市场切入进去。

从满足用户某一个特点上的专家,再逐步进入到某一个品类,提升产品的溢价。

就像理想业绩的爆发,是精准把握了MPV这个细分市场。

这一点就更符合我们中小企业的打法。

第三点,高价值的服务本身,就是一种溢价。

对于高端用户来说,价格一定不是他们考虑的第一因素,能不能满足他们的需求,甚至带给他们超出预期的服务和品牌理念,这一点在今天汽车产品的竞争当中特别重要,认知的区隔。

第三个维度,就是找好营销活动的阵地和方法。

相比于传统燃油车,新能源汽车自带的“科技”属性,终于让这个“老旧”产业的营销,彻底赶上了移动互联网的浪潮。

无论是汽车商超、还是垂直生态,汽车营销的阵地和方法发生了巨大的变化,社交媒体正在逐渐替代过去的垂直门户,成为线上营销的主战场。

而在社交媒体中,最大的增量来自于视频内容。

今天是一个视播时代,对企业来说,今天最好的传播手段和营销方式就是短视频直播,通过优质的视频内容,输出品牌价值,把未来有可能消费的顾客,和对你感兴趣的用户,留在我们的生态中,形成一个可以长期联系的关系,这才是营销活动的长期意义所在。

同时,也不要忘记“因地制宜”。

比如在出海方面,我们参考了比亚迪、奇瑞等品牌出海的路径,除了常规的展会、广告硬性投放之外,借助于当地经销商的力量去参与营销,也是打开当地市场的重要一步。

今天,人人都在讨厌内卷,特别是经营者,却又不得不内卷。

这其实是市场经济发展到一个瓶颈期的必然产物,也是产能结构性过剩的表象。

所以,重要的不是去内卷,而是谁能在竞争中不断强化自己的核心竞争力,用尽可能小的代价,换来回报最大化。

这是今天营销考虑的核心主题。