距离中国最大自贸区,海南2025年“封关”还剩下一年左右的时间,免税成了海南一张“金字招牌”,也是国家给海南最好的政策。

我也对海南自贸区非常好奇,它会不会创造下一个中国经济的“深圳奇迹”呢?

所以,满怀着期待,我用周末时间去到海口走了一圈,专门去体验了一下免税的感觉。

结果,我这次消费体验非常差劲。

我很难想象,离封关只差一年的海南自贸区竟然是这样的状态。

那么,我碰到了什么呢?

我一到海口美兰机场,就直接奔着机场CDF(中免集团)免税店去了。

我特别问了一下店员,这些东西都免税吧?

店员非常肯定的告诉我,免税店的东西当然是免税了。

我就很放心的挑选了一些海南的特产,一直到我准备结账的时候,我不小心看到了一件商品,一瓶“百岁山”矿泉水在免税店的标价竟然是12块。

我咯噔一下,购物的心情一下子就变得很微妙了,因为按照我的经验,一瓶水都要溢价的商店,他任何东西都不会便宜。

但是,我还是抱着一丝希望,也许水不免税。

当我把所有东西买完之后,我随手看了一下其中一件商品,一包南国特浓椰子糖,450克,标价35块。

我去京东搜了一下,结果让我很生气,京东同样的品牌,同样的产品,商家的专门店450克只卖20块钱。

我又想,是不是本地特产也不免税呢?

我又去看了一下免税当中一个常见品类,香烟。

我想,这肯定得免税了吧。

结果,南京煊赫门的香烟,在深圳的商店差不多卖19、20块一盒,在美兰的免税店要卖30块钱一盒。

好一个免税。

所以,想都不用想,我知道我在免税店买的所有东西都被宰了,而且,这是在我一下飞机,刚到海南就发生了。

这就像我准备吃一顿大餐,刚想要喝一碗汤开开胃,就喝进去一只苍蝇。

这就让我对海南所谓的“免税”索然无味,如果没有朋友在机场等着接我,我恐怕就想打道回府了。

卖不过线上就算了,卖的比内地的线下超市还要贵,那为什么还要叫免税呢?

接我的朋友也在说,机场的这些店,都是打着“免税”的牌子,把价格拉的很高,专门宰外地来购物的游客,宰一个是一个,我们去别的免税店再看看。

然后,就来到了号称是“全球最大的单体免税店”CDF海口国际免税商场。

在这里,我又遇到新的问题,我今天买的东西,今天不能带走,得第二天才能带走。

我想询问一下原因,得到的答案还是第二天才能带走。

过去,我到欧洲国家去买任何免税的东西,买完了都是即买即走,不存在给你扣着,要么就是现场在商店里把税退了,要么就是到机场出关的时候,拿着东西和小票去退税。

今天的海南,不管是在价格,还是在购物的流程上,带给我的体验都非常不好。

其实,海南自贸区有足够多的政策。比如个人所得税有减免,企业所得税有减免,他们所缺的从来都不是政策,而是经营的意识。

什么叫经营的意识?

如果这些免税店里的商家,他们懂得“免税”不是一个拿来骗取暴利的信息差条件,而是一个大的品牌的话,他们就一定会去思考怎么维护好品牌,怎么去吸引客户、留住客户?

怎么去根据“峰终定律”打造自己的购物场景和服务。

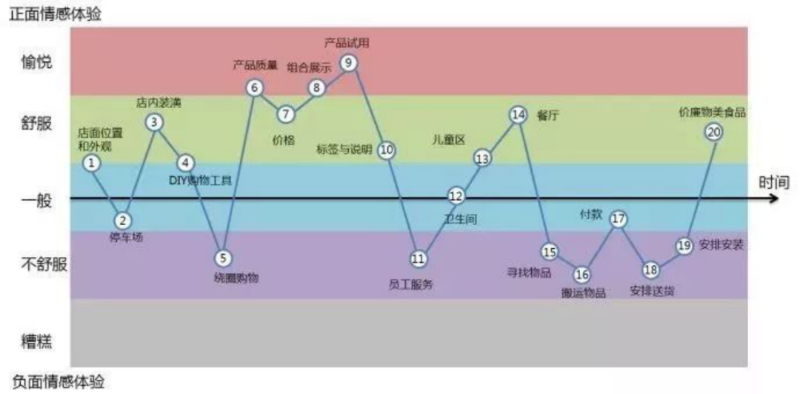

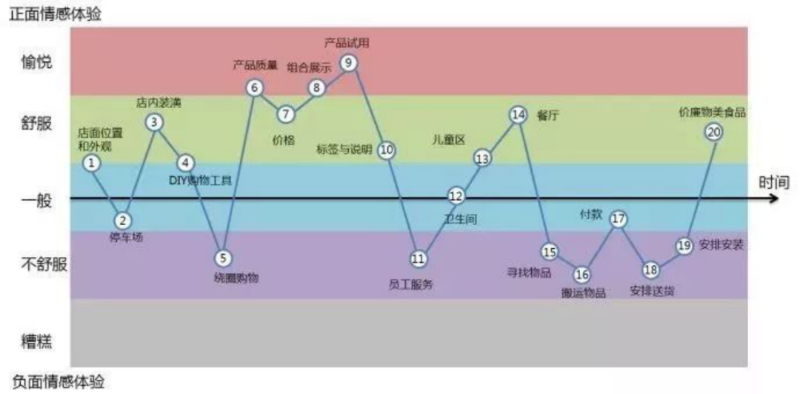

什么叫“峰终定律”?

这是在线下购物场景里,必须要考虑到的一项经营策略。

消费者在体验完成之后,真正能记住的,只有他在整个消费购买当中高峰和终点的感受,这种现象在心理学上,被叫作“峰终定律”。

我们用一个公式来表达:用户体验评价=整个体验过程中的情绪正峰值-情绪负峰值+最终的情绪终值。

简单点说,正峰值就是用户在体验过程中的“嗨点”,也是他感受到高兴,记忆力最好的点;负峰值就是可能会被注意到的某些“槽点”,最终的情绪终值,就是用户结束整个过程,走到终点留下的感觉。

如果他们真的懂得这一点,稍微聪明一点,一定不会把一瓶水卖这么贵,不会给人一副迫不及待宰你的感觉。

因为对很多来到海南的人来说,我们抱着很高的期待来到海南,一定有人就是奔着“免税”购物来的,很多人一下飞机,就会下意识想着买瓶水。

好了,过来一看一瓶水卖这么贵,他还会想着继续在你这购物吗?

难道作为一个免税店来说,就不能把水卖很便宜些,我把水放到门口1块钱1瓶,最后顾客走的时候,我在出口送给每个人几粒海南椰子糖,这是不是给顾客创造了一个感受到开心,结尾又有惊喜的感觉?

这部分的亏损,我在其他的产品上稍微高一点,把这个价格补回来行不行?

我们从消费者朴素的心理出发,一旦我发现那些敏感性的商品卖的很便宜,我结束的体验又非常不错,我还会把买的东西一个个比价吗?

如果我发现你从一开始就打算宰我,我还会继续在你这里购物吗?

人都是主观体验动物,一旦对某个品牌,某个地方产生差的印象,想要扭转过来就非常难,几乎不可能再次消费。

而且,零售的本质是什么?

就像我在单仁行里曾经讲过,不管你的产品品质多好,还是你的品牌多大,对于一个零售平台,一个零售商来说,本质就是优惠、便宜。

何况你今天还挂者“免税”这样的政策,你凭什么卖的比内地没有政策的商店还要贵?

我特别去了解了一下,有一些奢侈品品牌也登陆了海南,比如LV、gucci,但这些毫无例外全是有税的,而且甚至也比内地还要贵。

我不知道到2025年,这些国际大品牌卖的价格是不是还要税,如果他们还要税,甚至卖的比内地、香港还要贵。

那为了“免税”,去向国际品牌争取供应链优势和渠道优势的地方主管部门和CDF,你们又在干什么?

今天国家给了很好的政策,但有些地方,从地方政府到经营者,到底会不会用?商业的本质有没有去守住?

如果把好政策。好条件,就当成商业的本质,当作是一种理所当然的赚差价的方式,就该我赚个钱。

那就不如把这些国家好的政策,给到真正理解它,用好它的地方去。