2023年即将收官,5%的年度经济增长目标,目前看来基本上已经没什么悬念了。

从大的方向来看,经济正在处于一个持续向好的修复期当中。

但是,我们也能看到,被寄予厚望的“消费”,仍然处于一个弱复苏的阶段。

就像今年下半年,出台了不少提振消费的政策,可以说是利好举措一个接一个。

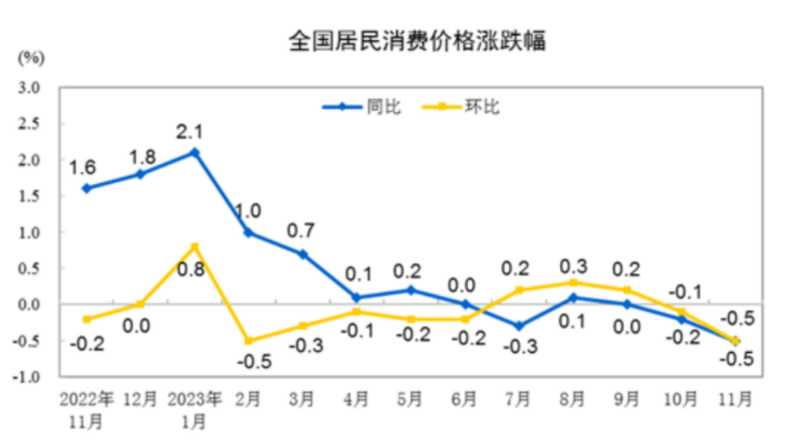

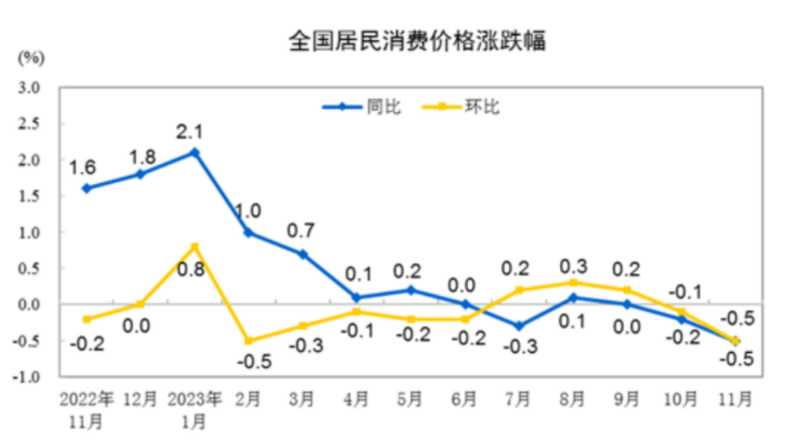

但是11月发布的CPI数据持续下跌,创了最近大半年的新低,工业品出场价格指数PPI也在下跌。

如果把去年的社会消费品零售总额的数据结合起来,1-10月累计消费增速,两年平均是3.75%。

为什么这么重视,消费还是没有起来,原因是什么?

首先,我们来听听

单仁牛商董事长,央视凤凰评论员单仁博士的看法。

从2008年开始,每次遇到全球危机或者是经济发展问题,中国都会采用刺激和拉动消费的方式,来提振经济。

这么做是因为“消费”在GDP增长结构中的比重越来越高,现在经济增长一半以上要靠消费来带动的。

所以,2023年为了拉动消费,从中央到地方政策应出尽出,不可谓不费心。

从一般消费、到汽车大宗消费、再到房地产政策一路放松,各种利好政策接踵而至,让人应接不暇。

但是,从结果来说,只闻雷声,不见雨点,为什么?

是没钱消费吗?

并不是。

12月13日,央行公布2023年11月金融统计数据报告,其中,11月末,本外币存款余额289.81万亿,同比增长9.8%。人民币存款余额284.18万亿,同比增长10.2%。

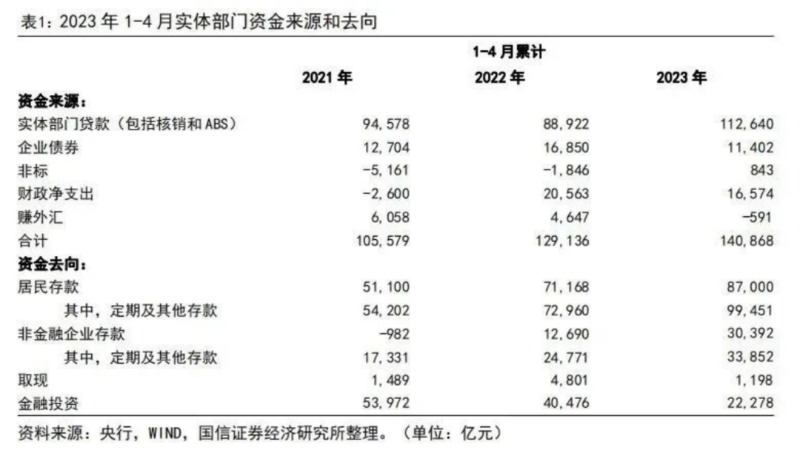

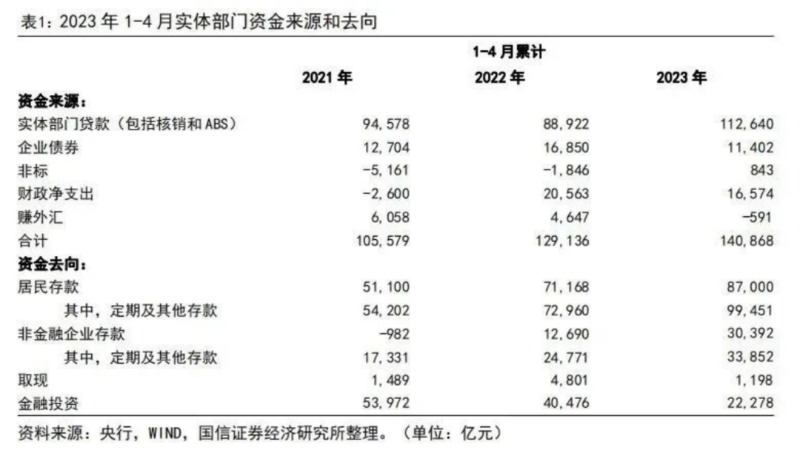

我们再往前看一看,今年1-4月,注入实体部门的资金,主要是给企业的资金是14万亿,但这其中,9.9万亿变成了定期存款,包括有8.7万亿是属于居民的个人存款。

按往年,个人存款不会形成这么大的沉淀,因为个人会通过消费、投资各种形式把钱花出去,这些存款又会回流给企业,企业再拿去投资、生产、分红、发工资,形成一整套循环。

但现在就是钱不转动了,大家宁可存在银行,个人不消费,企业也不投资。

核心原因是什么呢?

从个人到企业,都缺乏信心。

从全年度的CPI数据就能说明这一点,除了1月份CPI同比增长2.1%以外,其他10个月份的CPI同比从1%一路下滑,10-11月份连续两个月同比负值,分别为-0.2%、-0.5%。

假如12月再降,那么就是三个月连续下降,一般来说,三个月连降,就进入到了经济的通缩状态。

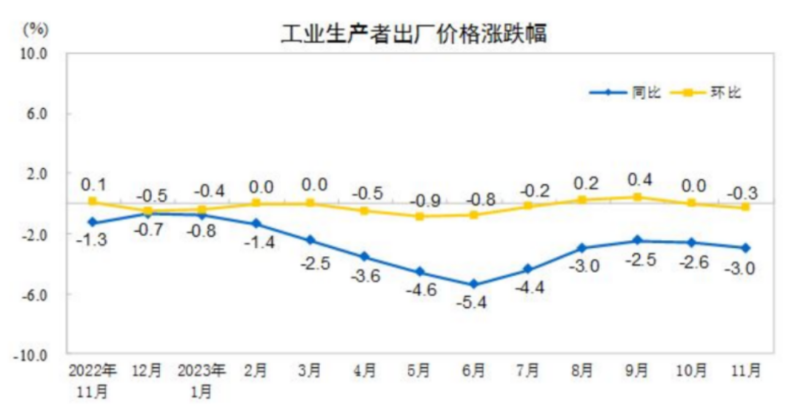

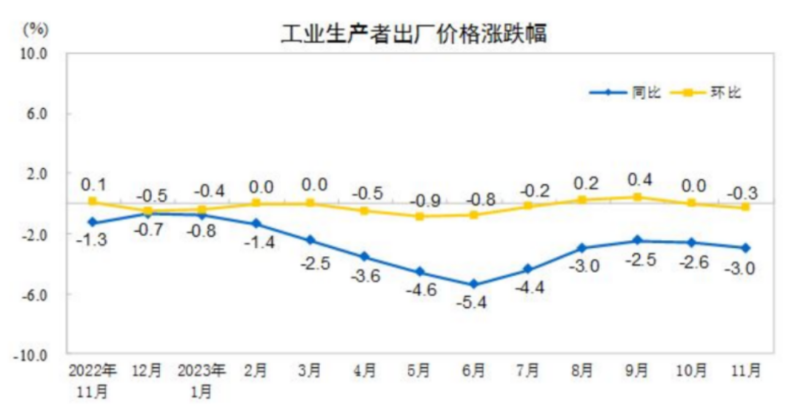

更难看的数据是PPI,11个月没有一个月是正值,全部在-0.8%到-5.4%之间,说明生产者需求严重不足。

一方面是供给过剩,另一方面是整体消费的意愿和预期不足。

第二是缺少消费场景和消费项目。

从2008年一直到2019年,国内消费在经济结构当中的比重从30%增长了50%多,主要是源于和房地产有关的消费。

今年房地产市场的熄火,严重影响了国内消费。

虽然2023年新能源汽车增长迅速,手机市场、旅游消费有所恢复,但都不足以抵消房地产本身带来的损失。

根据麦肯锡的数据,像出境旅游方面,2019年,中国出境游是1.55亿人次,旅游支出约2550亿美元,2023年上半年出境游只有4037万人次,同比2019年上半年8129万人次,只有49.7%,还处于一个恢复状态。

当然,资本市场的低迷,也是影响经济增长的另外一个因素。

资本市场的表现既是经济增长的结果,同时也是经济增长的动力。

上市企业有好的业绩,好的利润,当然会带来股价的上升,但股价并不总是和企业经营保持同频共振。

美国经济表现良好,既有高科技发展的带动,也有资本市场平稳增长拉动的消费能力。

中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏说,股市只要上涨1000点,就会增加25万亿的财富。

我们退一步设想一下,如果中国资本市场上证指数从3000点涨到5000点,会不会产生超过至少20万亿以上的赚钱效应,等于向全社会发了20万亿的消费券?

所以,我们总结起来,中国市场并不缺钱,但无论是针对于资本市场,消费市场还是投资市场,缺乏的还是信心,以及对应的标的和场景。

接下来,资深投资人,单仁行专栏作者宋子老师的观点。

消费为什么起不来?

我认为核心原因是手中没钱。

我身边很多企业家、朋友说,阳康过后钱包并没有鼓起来,那拿什么去消费。

虽然我们看到景区依然人流如鲫,但是这是压抑几年后的需求,还是持续性的大需求?

我和大家看两组数据,就知道消费为什么起不来了。

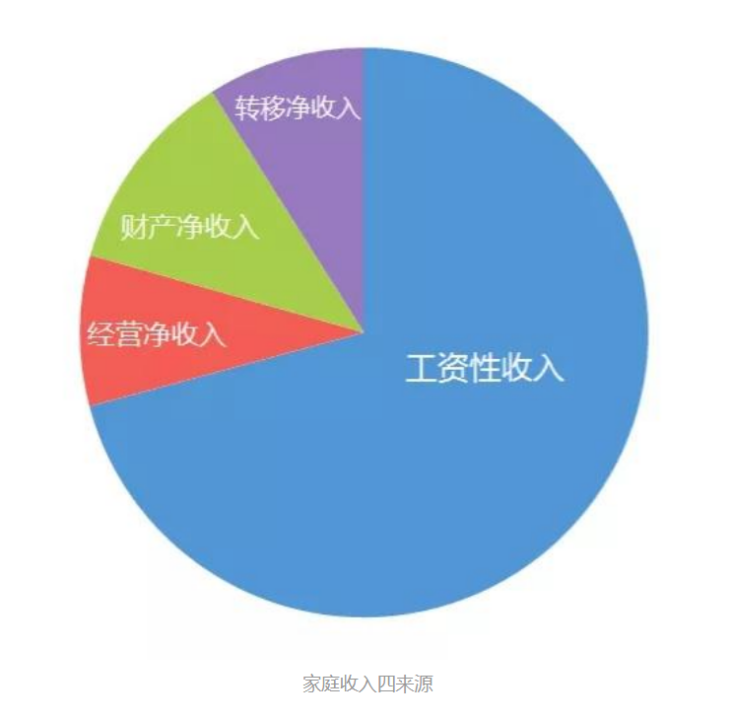

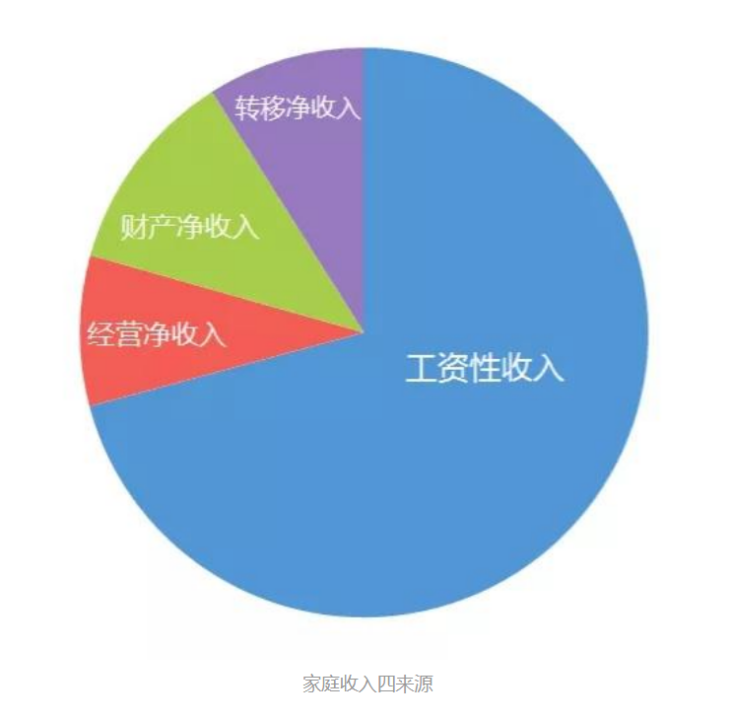

第一组是家庭收入数据。

我们先理解什么是家庭收入?

它包括四部分:

1、工资性收入:就是通过各种途径得到的全部劳动报酬和福利。(税后)

2、经营净收入:就是指从事生产经营活动所获得的净收入,也就是全部经营收入要扣除经营费用、生产性固定资产折旧和生产税之后的收入。

3、财产净收入:就是指家庭成员所拥有的金融资产、住房等非金融资产和自然资源交由其他机构、单位或个人使用而获得的回报,在扣除相关费用得到的净收入。

4、转移净收入:就是国家、单位、社团对居民的各种经常性转移支付,以及居民之间的经常性转移支付,例如补贴、社保等等。

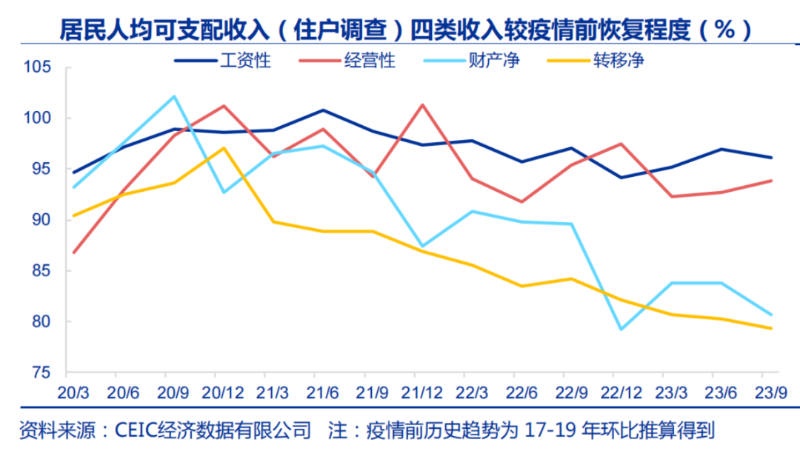

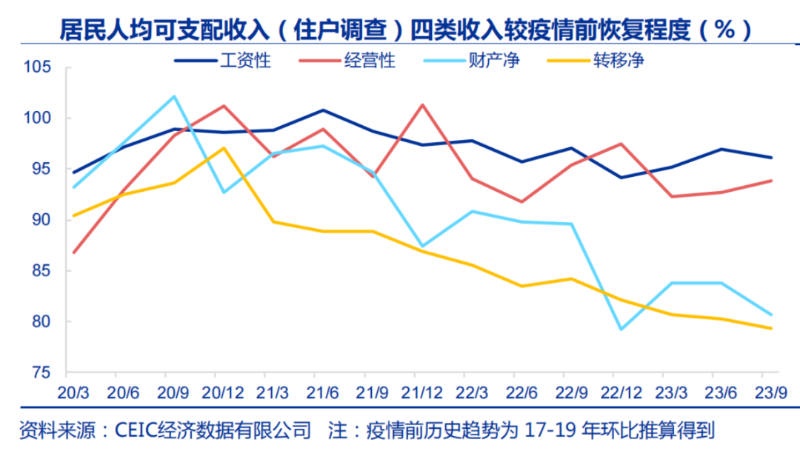

对于大部分人来说,工资性收入是占到绝对的大头,那么接下来,我们来看看疫情后这几年的收入走势,大家可以看一下文稿中的图。

从图中数据,我们能看到工资性收入,也就是深蓝色线,最近两年处于下跌走势,略高于2020年疫情前。

家庭经营收入,也就是图中红色线,最近两年总体也处于下跌趋势,但有部分时间要高于疫情前,

代表财产性收入的蓝色,和转移净收入的黄色,都出现明显的大幅下跌走势,幅度超过10%,而且跌幅远大于其他两类收入。

像最近两年股市下跌和银行存款利率下调,是财产净收入下跌的主要原因。

所以,在这种状况下,再大的刺激消费力度,也无法推动消费复苏,不是供给不足,而是消费信心不足。

所谓“手有余粮、心中不慌”,但是手无余粮,你心中慌不慌?

在这次经济会议中,新增了“织密扎牢社会保障网,健全分层分类的社会救助体系”,表明政策已经关注到居民收入问题。

我们也期待后续的财政政策在短期稳定投资后,更多投向居民领域,这对未来托底的“中低收入群体”,乃至稳定消费的增速都可能起到不错的效果。

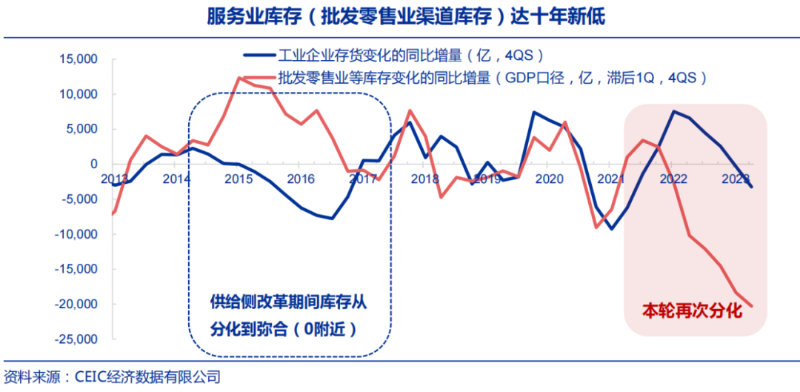

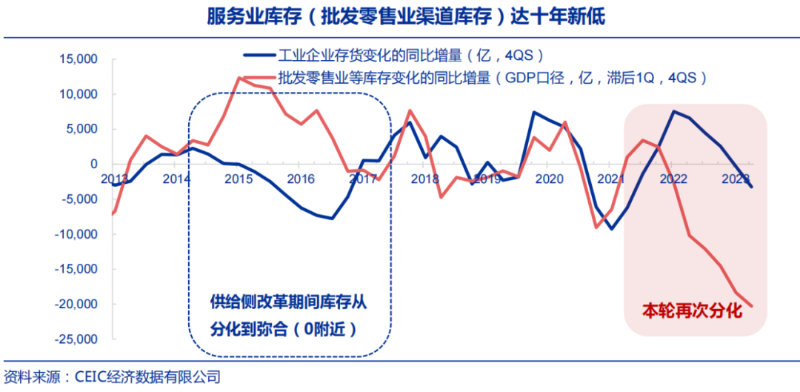

我们再看第二组数据,是库存数据。

我们从工业库存,以及服务业库存角度来看:

今年工业的实际库存整体下行,服务业消费表现比较强劲,但仍没有出现补库的情况,说明企业信心的提振也尤为关键。

那么,怎么去提振信心呢?

最近很多媒体人士说,拉升股市就能刺激消费。

的确,2006/2007年、2015年股市大幅上涨,刺激了消费和房地产的需求,但我们再看明白它们的前因后果。

2006/2007年的大涨来源于三点:

1、人民币升值,推动中国资产和原材料价格大幅度涨价;

2、股权分置改革成功,推动企业和股东的利益共同体;

3、前四年大幅度超过50%下跌。

这是有着明确的经济抓手,但是,2015年的牛市就是被金融杠杆所推动的泡沫。

泡沫破裂的后果比2008年美国金融危机还严重,证监会相关领导被抓,多家龙头券商老总被捉和离职,深圳政府动用百亿救助企业。

我身边多个朋友栽在了这波杠杆牛市里,这种非经济推动的牛市的债,是要用另一种方式来偿还的。

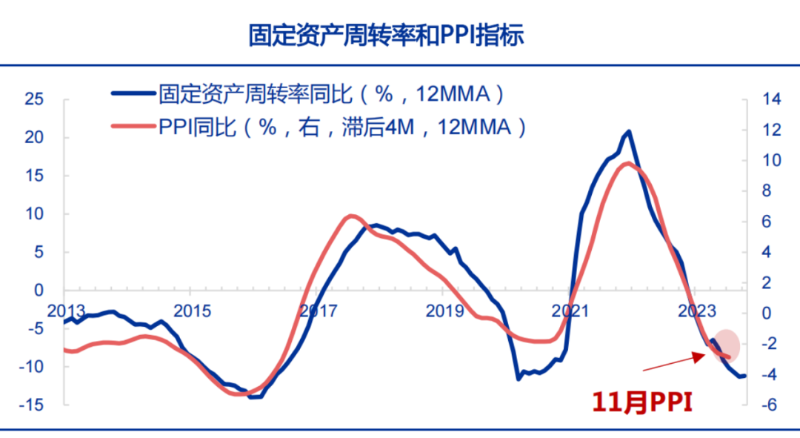

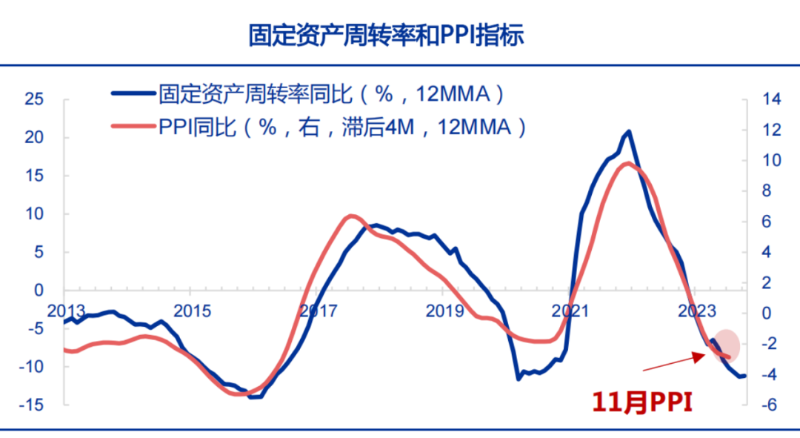

最近两年固定资产周转率和生产者价格指数PPI仍然处于下跌,还没有看到好转迹象,也是我说的牛市三底:政策底、市场底和业绩底,还没出现全部反弹。

那么,我们的未来方向和动力在哪?

我认为,数字经济,是未来十年主要的经济增长动力。

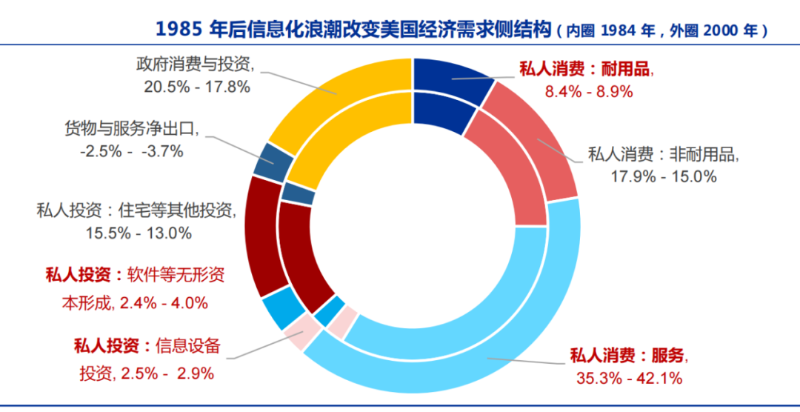

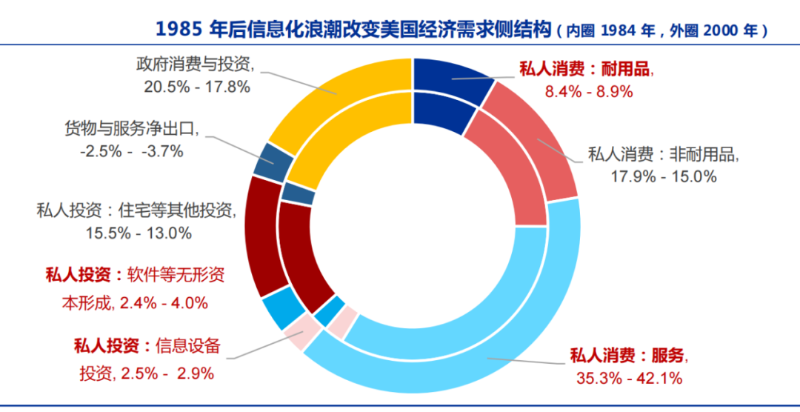

在80年代的美国,信息化浪潮推动了美国经济需求侧的改革和优化,表现为内生性的私人消费、私人设备及软件投资占比上升,而外生性的政府投资、住宅投资、净出口占比下降,从供给侧改变居民偏好、提振需求。

对比美国1984年vs2000年信息化浪潮,请看文稿中的图,对私人消费服务和耐用品都有显著提升。

中国的数字化浪潮正走在世界前列,前有淘宝天猫、京东颠覆传统商业巨头,后有拼多多、抖音也在社交和人工智能的加持下,也在挑战电商巨头。

中国经济支柱正从房地产、基建、制造业切换到金融、基础设施和行业附加值,这会是新一轮经济增长周期的动力。