国庆期间,除了看书之余,假日经营也是一项重要的工作,特别是借助假期进行业务的调整,为第四季度的冲刺做准备。

所以,3号我就赶到了长沙的

单仁牛商基地,从4号到7号,我和全国的精英在长沙基地举办了“百年头牛,强基强将”的特训营。

当然,在这4天里,我也真切的感受到长沙的风土人情,走过长沙的大街小巷,挤过熙熙攘攘的人群,体验了各种消费品牌。

长沙,确实给我们展示了一幅“土地财政之外”的城市与产业链相互融合的新景象。

过去,在长沙身上有着很多标签,比如说“工程机械之都”,来自于三一重工、中联重科、铁建重工几大巨头所形成的产业链。

比如说“湖南第三省会”,这是一个玩笑话,因为过去很多湖南人会选择去深圳,广州工作安家,之后才是长沙。

从这些标签来看,长沙基本上是一个人口净流出的工业城市,

但现在,长沙更引人注目的标签是“网红城市”、“新消费之都”。

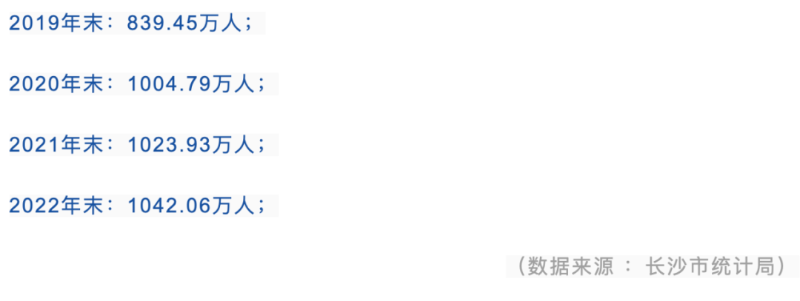

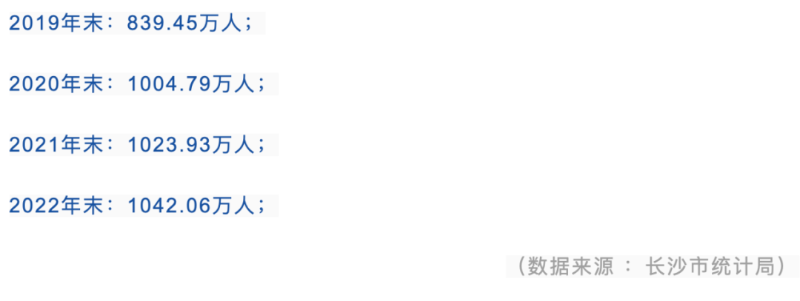

整个2022年,长沙以18.13万的常住人口净增量,成为了24座万亿GDP城市的第一名。

假期里的长沙,我体验到最多的就是“人多,烟火气十足”。

越是接近核心的五一广场商圈,密密麻麻的人群挤满了街道,走路都像在排队,几乎我看到的每一个门店都是爆满状态。

长沙的同事告诉我,这样人挤人的状况可以持续到凌晨3、4点,即使是在平时,凌晨也随处可见出来觅食、消费的人群。

但有意思的是,长沙并不算是旅游资源特别丰富的城市,岳麓山、马王堆、橘子洲的吸引力还不如步行街和解放西。

能支撑起长沙“网红城市”和“新消费之都”的底座,是什么呢?

是各种各样的网红消费品牌。

什么茶颜悦色、墨茉点心局、盛香亭、黑色经典、文和友、费大厨、柠季以及他们旗下的子品牌,涵盖了诸多日常消费领域。

但另一个问题也出现了,什么样的环境和土壤才能造就长沙的“新消费之都”?

第一、消费的潜力和文化。

对于一个城市和其中的企业来说,打造什么样的标签,选择什么样的定位,都要基于本身优势的强项和专业。

想吸引大家来消费,至少要满足两点:

首先,市场要拥有足够购买力的人群,他们有没有能力消费,敢不敢消费?

就像今年国家一直在强调“把消费放在首位”,但大家其实心理很清楚,不是没有消费的选择,而是被高房价牢牢绑住了。

买了房的人,要还几十年的房贷,他必须得从长周期去考虑自己的消费支出。

没买房的人,迟早都要考虑房子的事,他也得给未来买房去攒钱。

所以,任何消费在“房子和家”这种生活刚需和情感刚需面前,都要让步。

何况今天经历了三年疫情之后,消费降级逐渐成为了一种趋势。

但长沙在这方面并不担心,因为房价被牢牢控制着。

根据长沙市住建局数据显示,2022年长沙新房均价10703元/平方米,房价收入比在7以下。

所谓“收入房价比”,指的是城市居民家庭年收入与住房价格之比,也就是说长沙的市民可以在更短的时间内置业买房,压力并不会过于庞大。

从供需来看,长沙2022年商品房供应面积1694万平方米,成交面积1564万平方米,整体处于供求平衡状态。

在政府有意的调控下,房子并没有成为投资品,而是用来住的住房,成为了全国省会城市的“房价洼地”。

当房子这个大难题被拿掉之后,大家自然就有余钱愿意去消费,不然光喊口号,谁愿意当炮灰?

第二点就是消费的文化。

有了消费的实力,还得看消费的文化和基因。

这一点长沙这个城市同样具备,我在20年前去过长沙,那时候长沙非常流行“歌厅文化”,大家坐在歌厅唱歌、跳舞,还有看相声的,表演小品的。

像湘菜,也作为八大菜系里流传最广的菜系之一,传遍了全国,一个辣椒炒肉就不知道养活了多少个餐饮品牌。

如果没有这样一种消费精神,任何一个刚出生的新品牌是很难存活下来的,只有大家愿意接收和包容,品牌才能逐步地发展、创新、壮大。

第二、品牌自身的营销意识。

有了土壤,小树苗想成为参天大树就要拼命让自己生长,接触到充足的阳光。

对于企业来说,当我有了合适的定位,选择好了赛道,准备好了产品之后,营销就成为了头等大事。

这是长沙众多消费品牌崛起的重要原因。

人家为什么被叫做“网红城市,网红品牌”?

当然就是在网上吸引到了充足的流量,赢得了全国的关注。

这些新消费品牌的创始人们,不光是研究怎么卖好产品?

更多是明白了流量,特别是短视频直播对于生意的助力,让产品好卖。

我在长沙几乎去到的每家品牌,他们都在抖音、公众号、小红书、微博、大众点评各种种草平台开设了自己的账号,建了私域,每天进行更新,还鼓励顾客进行二次创作。

这些品牌有一个很好的习惯,他们非常重视媒体资源,懂得利用第三方的力量给自己做背书,也就是做公关。

这或许跟这些创始人的出身,以及湖南广电在湖南人心目中的地位有关。

像墨茉点心局创始人王丹,早年在湖南广电当过导演,盛香亭的创始人李凌子,曾经是长沙政法频道的记者。

包括像文和友在早期就多次出现在湖南广电的节目中,有朋友告诉我,文和友翻译过来就是老板“文宾和他的朋友们”,而朋友里就有湖南广电的人士。

这些能够深耕长沙的新品牌,与传统服务和消费企业并不一样。

他们即不是线下体验的王者,也不是产品冠绝同行的领先者。

但他们是扎根于互联网营销手段的先锋,特别擅长借助各种社交渠道,先把声量打上去。

再通过长沙的流量聚集与短视频直播的流量扩散,为新品牌形成了一个线上线下的联动效应,传播到全国各地,种草了无数人来长沙打卡。

所以,这些品牌对于营销风口的把握,对于传播渠道和工具的利用,才是值得我们很多企业好好学习的地方。

第三、政府有意识的推动。

除了控制房价之外,在去年,长沙还发布《关于创建国际消费中心城市的实施意见》,从政策上把长沙打造成消费之都。

我去了解了一下,长沙每个区的措施各有特色。

比如说芙蓉区就以国金中心为地标,全力打造消费核心商圈,引进各种知名品牌入驻国金,在新品发布、资源对接、活动审批上开绿灯,做好“首店经济”。

天心区不一样,他们就挖掘“后街经济”,也就是把商圈周边的老街老巷进行翻新,联合商家布置一些新消费、网红打卡的场景。

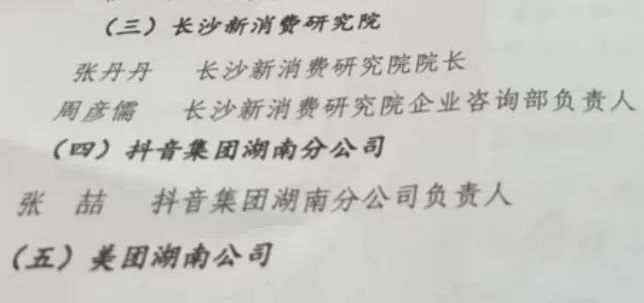

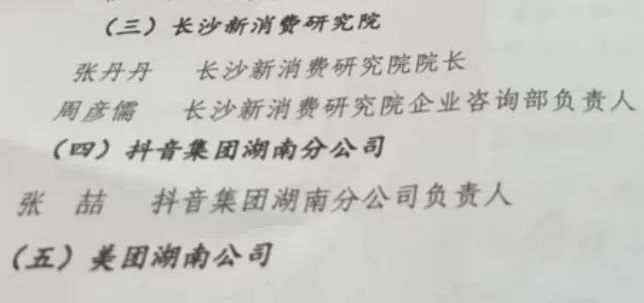

长沙政府还专门设立了长沙新消费研究院和新消费产业基金,我拿到了一份名单很有意思。

这个名单里不但含有政府职能部门和长沙本土的网红品牌,还包括初出茅庐的青年创业者和媒体从业者,以及抖音、美团的湖南负责人。

这就是政府主动牵线搭桥,汇聚各方之力,来为本地消费和企业进行赋能。

也正是因为消费者有愿意消费的潜力和文化,品牌有着全网

全域营销的意识,再加上政府有意的推动,才真正让长沙成为了产业融合之下的“新消费之都”。

这也是值得其他企业和城市去认真思考的地方,现实里并不存在那么多“既要、也要、又要、还要”的事。